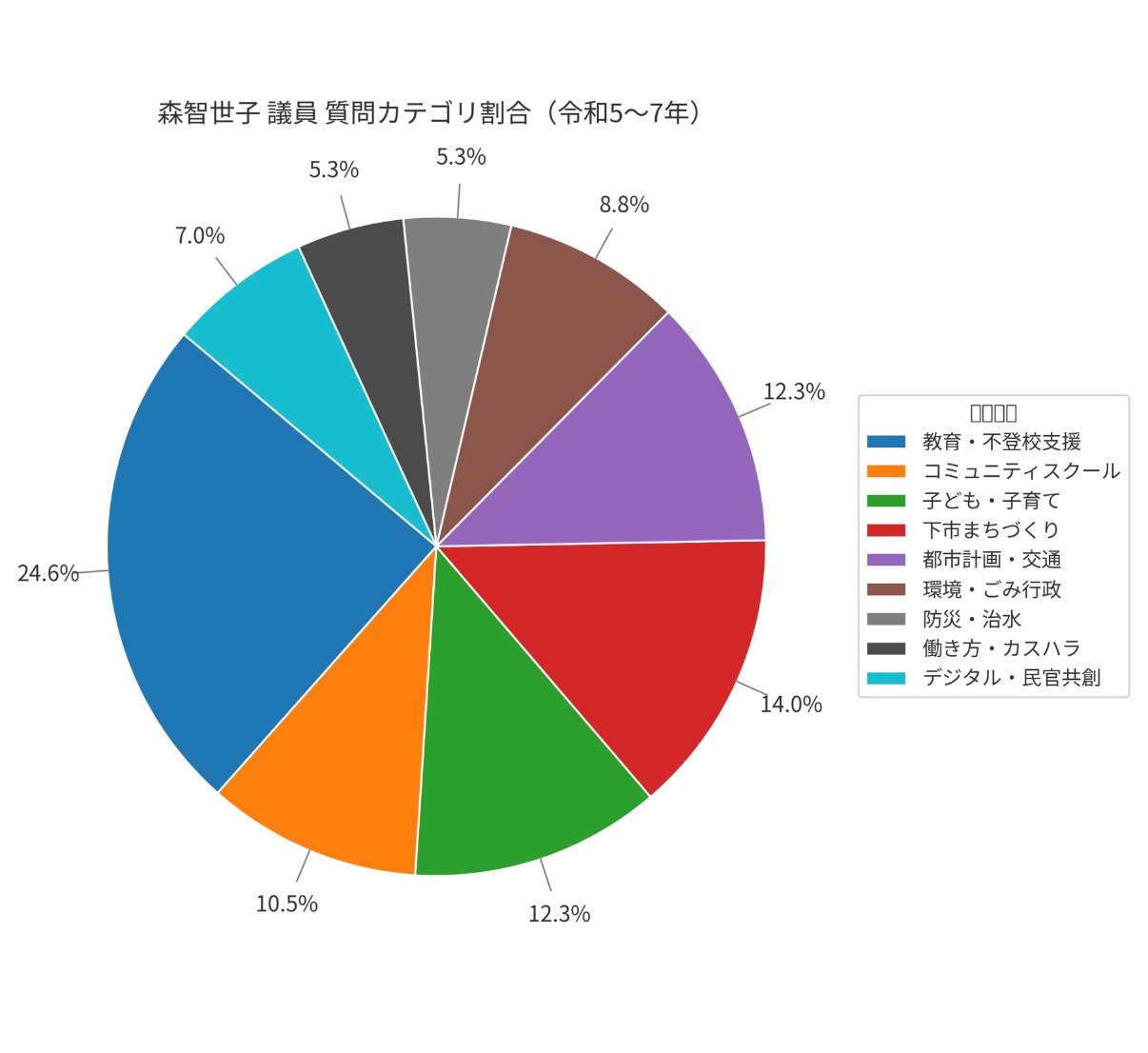

森智世子 議会質問概要(令和5第2回〜令和7年第3回)

※以下概要をグラフにまとめます!

青の【教育・不登校支援】

オレンジの【コミニティスクール】

緑の【子ども・子育て】

以上の合計で47.4%、約半分弱になっていることがわかります。

また、赤の【下市まちづくり】も14%と高い割合となっているのがわかりました。

第一部:質問内容のまとめ

■ 教育行政・不登校支援

森智世子の議会活動の中心には、常に「すべての子どもが安心して学べる環境づくり」がありました。

令和5年には校内フリースクールの導入・民間フリースクールとの連携、

令和6年には教育支援センター、小学校への校内フリースクール拡大、

令和7年にはオーガニック給食やフリースクールの質向上など、教育をめぐるさまざまな課題を議論してきました。

「学校が合わなくても、学びをあきらめなくていい社会を。」

そんな思いから、不登校支援と学びの多様化について、3年間継続して質問を重ねています。

■ 子ども・子育て政策

こども家庭センターの設置や、こどもの声を丁寧に聴き政策に反映していく「子どもアドボカシー」。

また、マルトリートメント(子どもへの不適切な関わり)の予防や、

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援など、子どもと家庭を支える仕組みづくりにも取り組んできました。

行政だけでなく、NPOなど地域の民間団体と連携しながら、

「地域で子どもを育てていく」体制づくりを目指しています。

■ 下市地区のまちづくり

地元・下市地区については、商店街活性化、空き店舗対策、雨水対策、

いきいき交流センター柳堤荘の改修、横綱常陸山生誕150周年事業、シェアサイクルの導入など、

暮らしに直結するテーマを中心に議論してきました。

また、常照寺池周辺における「貯める治水」の考え方は、

下市地区の安全と未来に関わる重要なテーマとして位置づけています。

歴史や文化を大切にしながら、防災や移動のしやすさにも配慮した、

「暮らし続けられる下市」を目指して質問を続けています。

■ 都市計画・交通・中心市街地

都市計画マスタープラン、立地適正化計画、居住誘導区域、地区計画など、

水戸市全体のまちの将来像を描くうえで重要な計画について質問してきました。

MitoriO地区を核とした中心市街地のにぎわいづくりや、

全市的なシェアサイクルの整備など、

「どこに暮らしていても移動しやすく、まちを楽しめる水戸市」をめざして、

都市計画と交通政策の両面から提案を行っています。

■ 環境行政・ごみ行政

ごみ減量施策のこれまでの成果と課題、

ごみ袋値上げに伴う周知や説明の在り方、

ひとり親世帯・介護世帯・在宅医療世帯などへの負担軽減策など、

生活に密着した「ごみ行政」についても繰り返し取り上げてきました。

また、熱中症警戒アラート発令時のごみ収集と職員の安全確保、

部署間での連絡体制の強化など、“現場の声”を重視した改善を求めています。

■ 防災・治水・インフラ

女性の安心・安全に配慮した避難所づくり、

老朽化した下水道管による陥没(八潮市・大工町)の対応、

そして常照寺池周辺の「貯める治水」の考え方など、

いざというときに命と暮らしを守るための防災・治水・インフラの課題についても、

継続して質問を行ってきました。

■ 職員の働き方・カスハラ

市民サービスを支える市職員が、安心して働ける環境づくりも大切なテーマです。

カスタマーハラスメント対策の推進、マニュアルや啓発ポスターの掲示、

職員のネームプレートの在り方などを取り上げ、

現場の負担を軽減しつつ、市民サービスの質向上につながるような取組を求めました。

■ デジタル行政・民官連携

LoGoチャットによる庁内コミュニケーションの改善、

企業版ふるさと納税を活用した地方創生、

茨城ロボッツとN高・ZEN大学の連携協定の活かし方、

民間の専門性を活かした「民官共創」の仕組みづくりなど、

時代の変化に応じた新しい行政の在り方についても、積極的に提案を行っています。

第二部:質問実績(令和5第2回〜令和7年第3回)

■ 教育行政・不登校支援

- 令和5年第2回:校内フリースクールについて

- 令和5年第2回:民間フリースクール等との連携について

- 令和5年第3回:民間フリースクールへの補助制度について

- 令和5年第3回:総合教育研究所の教育相談・特別支援について

- 令和5年第4回:校内フリースクールの今後の展開について

- 令和5年第4回:通級指導教室について

- 令和6年第1回:校内フリースクール事業の充実について

- 令和6年第3回:水戸市教育支援センターの運営について

- 令和6年第3回:中学校校内フリースクールの実施状況と小学校への拡大について

- 令和6年第4回:小規模特認校の市民への周知について

- 令和6年第4回:学びの多様化学校の導入について

- 令和7年第1回:オーガニック給食導入について

- 令和7年第2回:校内フリースクールの成果と質の向上について

- 令和7年第2回:学びの多様化学校との連携について

■ コミュニティスクール・地域学校協働

- 令和6年第2回:コミュニティ・スクールの取組について

- 令和6年第2回:各地区の情報共有について

- 令和6年第2回:学校運営協議会を効果的に機能させるための取組について

- 令和7年第3回:地域特性を生かした地域学校協働活動の推進について

- 令和7年第3回:地域コーディネーターの役割について

- 令和7年第3回:コミュニティ・スクールとの一体的推進とSNS・オンライン活用について

■ 子ども・子育て政策

- 令和5年第2回:こども家庭センターの設置について

- 令和5年第2回:放課後事業の民間委託・入札方法と運営について

- 令和5年第4回:第7次総合計画における子ども・子育て行政について

- 令和5年第4回:マルトリートメントの予防とエデュケーショナル・マルトリートメントの視点について

- 令和5年第4回:生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業について

- 令和6年第3回:NPO等によるこどもの居場所づくりへの支援と連携について

- 令和7年第2回:こどもの声を聴き政策に反映する仕組み(子どもアドボカシー)について

■ 下市地区のまちづくり

- 令和5年第2回:下市地区の商店街活性化(商店街活力アップ事業補助金)について

- 令和5年第2回:空き店舗対策補助金の方針と今後の展開について

- 令和5年第4回:下市地区の雨水対策の必要性について

- 令和6年第3回:横綱常陸山生誕150周年記念事業について

- 令和6年第4回:いきいき交流センター柳堤荘の改修について

- 令和6年第4回:都市機能誘導区域の拡大について(下市地区を含む)

- 令和7年第2回:常照寺池周辺における「貯める治水」について

- 令和6年第1回:下市地区におけるシェアサイクル事業の展開について

■ 都市計画・交通

- 令和6年第3回:都市計画マスタープラン・立地適正化計画の方向性について

- 令和6年第3回:居住誘導区域へのインセンティブ付与など具体的政策について

- 令和6年第3回:市街化調整区域地区計画の活用について

- 令和5年第4回:MitoriO地区を中心とした新たなにぎわいづくりについて

- 令和5年第4回:周辺商店街など民間団体との連携について

- 令和6年第4回:都市機能誘導区域の拡大について(全市的な都市構造の見直し)

- 令和6年第1回:シェアサイクル事業全体の拡充内容について

■ 環境行政

- 令和7年第1回:これまでのごみ減量施策の成果と現状の課題について

- 令和7年第1回:ごみ袋値上げに伴う周知期間の確保と丁寧な説明、今後の減量施策の強化について

- 令和7年第1回:ゴミ袋値上げ、ひとり親世帯・介護世帯・在宅医療世帯などへの負担軽減策について

- 令和7年第3回:ごみ収集に関する苦情の状況と部署間連絡体制について

- 令和7年第3回:ゴミ収集について、熱中症警戒アラート時のごみ収集と職員の健康管理、市民への情報提供について

■ 防災・治水

- 令和6年第1回:女性の安心・安全が担保される避難所の設置・運営について

- 令和7年第1回:下水道管の老朽化対策(八潮市・大工町の陥没対応と今後の取組)について

- 令和7年第2回:常照寺池周辺における「貯める治水」を含む治水対策事業の進捗と今後の見通しについて

■ 働き方改革・カスハラ

- 令和6年第2回:カスタマーハラスメント対策・防止の取組について

- 令和6年第2回:カスハラ対策マニュアル・掲示物について

- 令和6年第2回:職員のネームプレートの在り方について

■ デジタル行政・民官共創

- 令和5年第3回:LoGoチャットの庁内での活用状況と効果について

- 令和5年第3回:企業版ふるさと納税の活用状況と評価について

- 令和7年第2回:茨城ロボッツとN高・ZEN大学との連携協定の評価と周知について

- 令和7年第2回:民間の専門性を生かした民官連携・共創の在り方について